皆さんこんにちは。

消火設備でポンプを使用する設備(消火栓やスプリンクラーなど)の点検等しているとよく耳にするこの「ウォーターハンマー(水撃作用)」という言葉ですが、このウォーターハンマーの意味と防止方法を知っておかないと大変なことになるかもしれません。

この記事ではウォーターハンマーの意味と発生原理と防止方法を解説しています。

ウォーターハンマーとは

ウォーターハンマー(水撃作用)というのは字のごとく、流体(水や蒸気など)の力で衝撃が起こる現象のことを指し、ハンマーで叩いたようなものすごい音がすることからウォーターハンマーとも呼ばれていますが、水に限らず気体を含めたすべての流体で起こりうる現象であり、蒸気配管で起こる水撃作用をスチームハンマーと言ったりもします。

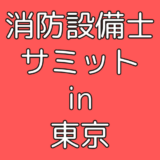

ではどういった仕組みで起こる現象なのかというと

という現象なのですが文章だけだとわかりずらいと思いますので、下図にて説明いたします。

- (1)は、配管内を水が流れているイメージで、仕切り弁で水の流れを遮っていないイメージ

- (2)は、配管の仕切り弁を素早く閉鎖して水の流れを急激に遮ったイメージ

- (3)は、仕切り弁によって遮られた配管内の水の流れが停滞、又は逆流しているイメージ

- (4)は、停滞・逆流した水に後方から勢いのついた水が衝突して、ウォーターハンマーが発生しているイメージ

この衝撃は配管内に流れる流体の速度や密度に比例しますので、ポンプなどで流体を圧送している時や流体の速度が速い場合には特に衝撃や水圧が高くなりやすく、配管長が長い場合にも流体量が多い為に大きくなりやすい傾向があります。

そしてこの衝撃や高水圧により仕切り弁や逆止弁などの弁類が破損したり、ウォーターハンマーが大きい場合は配管そのもの(特に継ぎ手のネジ部分)が破損したりする恐れがあるので、ウォーターハンマーの発生を抑えなければなりません。

例えば一般家庭の水道であればそんなに流速及び流量は多くありませんが、蛇口を閉める動作が素早いもの(特にレバーを上下して止水するワンタッチ式の水洗器具や電磁弁を用いる全自動洗濯機)の場合は小規模ながらウォーターハンマーが発生し、この衝撃が蓄積されれば配管の構造的に弱い部分が破損して漏水の原因になりますので、ウォーターハンマーを防止する装置(水撃防止器具)の取付が推奨されています。

また水が流れている配管へ水の供給をいきなり止める行為もウォーターハンマーを誘発することがあり、例えば消火栓等で放水試験などを行っている時に、消火栓開閉弁(バルブ)を閉鎖しない状態(配管内の流体が流れている状態)で消火ポンプを止めるような行為が該当します。

これは配管内を水が流れて慣性が働いている状態の所にいきなり水の供給を止めると配管内の水は慣性により流れようとしますが、水の供給がなくなり配管内は急激に真空に近い負圧となって水の流れを阻害してウォーターハンマーが発生するという仕組みなので、配管内の流体の流れを完全に停止させてからポンプを止める事が大切です。

ウォーターハンマーを防止するには?

ウォーターハンマーの発生を防止するにはどうすれば良いのか?と言うのは上記でも説明しましたように

のでそれを頭に入れて

- 止水する時にはゆっくりと弁を閉じる(バルブや水洗器具の開閉動作はゆっくりと行う)

- 配管をしっかりと固定する

- 圧力を逃がす装置を設置する(サージタンクや水撃防止器具等)

- 配管内の流体の量を絞る

- 鳥居配管を用いない

- 配管を太くする(太いと流速が下がる為)

などがありますが、当メディアは消防用設備メインなので特にバルブを閉める動作について簡単に実行できることもあり強く推奨しています。

- 1号消火栓の消火栓開閉弁や噴霧ノズルの操作

- 2号消火栓の消火栓開閉弁や保形ホースのノズルコックの操作

- 一斉開放弁試験時の手動起動装置の操作

- スプリンクラーの末端試験弁の操作

これらの操作の時には特に注意して操作を行いウォーターハンマーを防止して不要なトラブルを未然に防ぎたいですね。

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございます。

消火設備に流体を使う以上切っても切れない間柄のウォーターハンマーですが、ひとたび発生すれば継ぎ手及び弁類の破損や配管の破損、それに伴う漏水などその損害は計り知れませんので回避の方法を知っておく必要があります。

そこでひとつ皆さんにお願いです。屋内消火栓や屋外消火栓において発信機やバルブスイッチなどでポンプを遠隔起動して放水試験を行う時(特に乾式のもの)にはできるだけメインバルブ以降の配管に圧力を張ってから放水試験を行ってください。

それは消火栓ポンプが起動した瞬間から水をものすごい勢いで配管内へ送るので、配管内の圧力とポンプの吐出圧力に大きな差がある場合に配管内に急激に圧力が加わってしまい、配管や弁類、継ぎ手の破損の恐れがあるからです。

メインバルブ二次側へ圧力の張り方として、

- メインバルブを閉鎖した状態でポンプを起動します。

- 起動したらメインバルブを少し開けてゆっくり水を二次側へ流します。

- この時に電流値をよく観察して締め切り運転時の電流より少し電流値が上がるくらい(2~4A)メインバルブを開けます。

- 圧力が張れれば電流値も締め切り運転時と同じ電流値になるのでそうしたらメインバルブを全開にしてポンプを止めます。

こうすればポンプの吐き出し圧力と配管内の圧力が同じになるので、メインバルブが全開の状態でポンプを回しても配管にストレスがかかりません。

ポンプがどのような状態で電流値が変化するのか知りたい方は下記の記事を参照してください。

また、素人さんがよくやりがちなのが放水試験終了時に消火栓開閉弁を閉鎖しないでポンプを止めるやり方で、これも上記しましたがウォーターハンマーを誘発する行為なので、放水試験が終わったら消火栓開閉弁をゆっくり閉鎖して配管内の水の流れを落ち着かせてからポンプを止めましょう。