皆さんこんにちは。

先日当ブログにこの防火対象物使用開始届についてのお問い合わせがありました。

このお問い合わせくださった方はどのような時に防火対象物使用開始届を提出すればよいかとのことでしたので、今回はこれらのことについてお話させていただきます。

防火対象物使用開始届とは

この防火対象物使用開始届は、建物(防火対象物)の全体(または一部)において新規使用や変更があった場合に届け出る書類になります。

変更とは

- 防火対象物用途(テナント含む)が変わる。

- 防火対象物の管理権限者(オーナー)が変わる。

- 新規(中古)物件を購入して新たに使用する。

- 既設防火対象物を増築、改築する場合。

などが該当して、これらの事項が該当した時に届出を行います。

上記の他にも、従業時間や収容人員の変更、レイアウト変更においてもこの届出を求める市町村もありましたので各市町村で差異があります。

なぜ届出が必要かと言いますと、所轄消防において当該防火対象物における火災予防及び火災発生時の被害軽減を行うために事前に防火対象物の状況を把握しておかなければならず、そのため防火対象物の使用が始まる前にこれらの情報(用途・建物構造・延べ面積や間仕切り、収容人員など)を確認し、助言や指導を行うために書類提出を求めています。

根拠となる法令について

この防火対象物使用開始届は各市町村条例(火災予防条例)において規定されています。

ですので、各市町村で届け出るときの内容(管理権限者がかわる・建物の増改築など)や書式に差異がありますので、詳しくは当該市町村の火災予防条例を参照、または所轄消防に相談をしてください。

例として、長野県上田市の上田地域広域連合における防火対象物使用開始届では、火災予防条例第48条でこの防火対象物使用開始届についての規定があり、ホームページでは、「建物全体、または建物の一部を使用し、新たにお店等を開店しようとする方はあらかじめ所轄の消防署にご相談をお願いします。」と記述があります。

いつまでに提出すればいいの?

この防火対象物使用開始届は、当該防火対象物を使用開始日の7日前までに提出してくださいとなっています。

いろいろな市町村の火災予防条例を見てみましたが、大体がこの7日前までにとなっていました。

もしかしたら違う市町村があるかもしれないので所轄の火災予防条例や所轄消防に確認をしてください。

添付するべき図書とは?

防火対象物使用開始届にはこの書類の他に一緒に添付する書類があります。

所轄消防により変わりますが

- 付近見取り図

- 配置図

- 平面図

- 立面図

- 断面図

- 消防用設備等に係わる資料

などが必要になります。

この防火対象物使用開始届を提出する前に一度所轄消防で相談をしていただいて、消防検査までの流れや添付する書類などを確認しておけば間違いがないと思います。

現場確認について

防火対象物使用開始届を提出して防火対象物やテナントの変更があった場合に所轄消防によりますが防火対象物やテナントの現場確認(通称、消防検査)を行います。

例えば防火対象物やテナント内の模様替え(間仕切り変更や増改築など)を行った場合に、添付した図面や内容に矛盾や不足がないか、また関係法令(消防法令や建築基準法令など)を遵守しているかを現場にて確認を行います。

増改築をしている場合にはそれに応じて消防用設備の種類や個数も増えますので、消防用設備等の検査と同時に防火対象物使用開始届の検査も行うのが一般的です。

例えば、建物を増築して述べ面積が増えて屋内消火栓(又はパッケージ消火設備)が追加になったり、自火報で警戒区域が増えて感知器が増設になったりした時に、これらの消防用設備等の検査と同時に防火対象物使用開始届における確認(検査)を行うということになります。

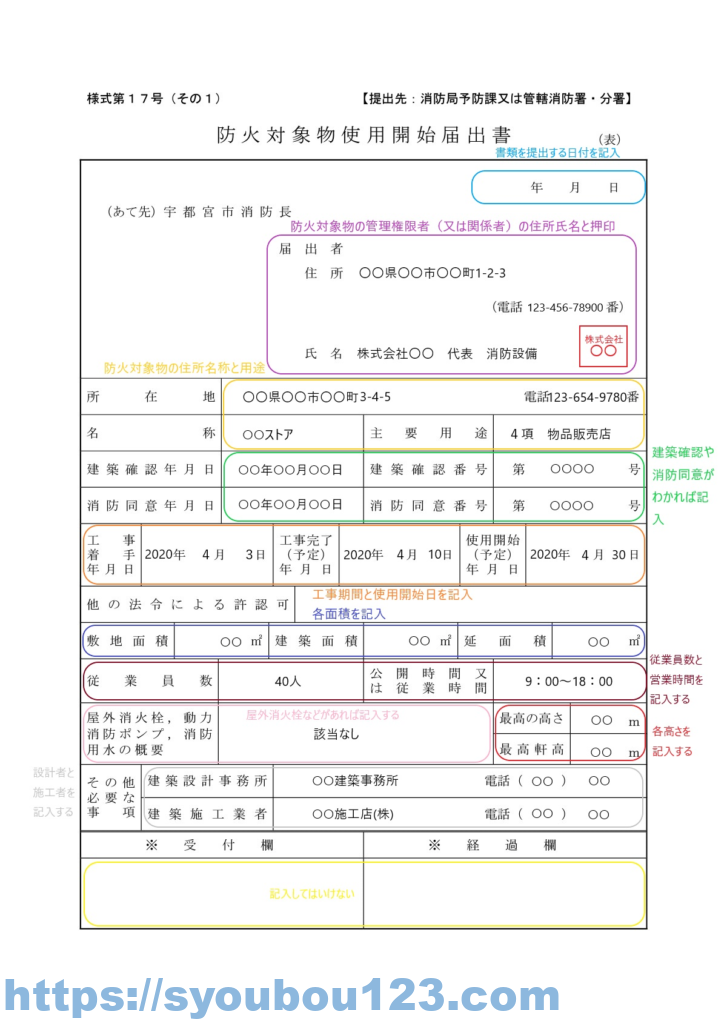

防火対象物使用開始届の記入例

では防火対象物使用開始届の記入例を見ていきましょう。

今回は栃木県宇都宮市の防火対象物使用開始届で記入例をお話させていただきます。

上記の画像が防火対象物使用開始届の1枚目の記入例になります。

一番上の届出者の部分は、法人で提出の場合には法人名での記入になります。

また、建築同意や消防同意、各面積や高さについてはわからなければ所轄消防でやさしく教えてくれますので、分からなければ記入しないで教えてもらいましょう。

あと、屋外消火栓や動力ポンプなど、屋外に設置される消防用設備があればその概要に記入しましょう。

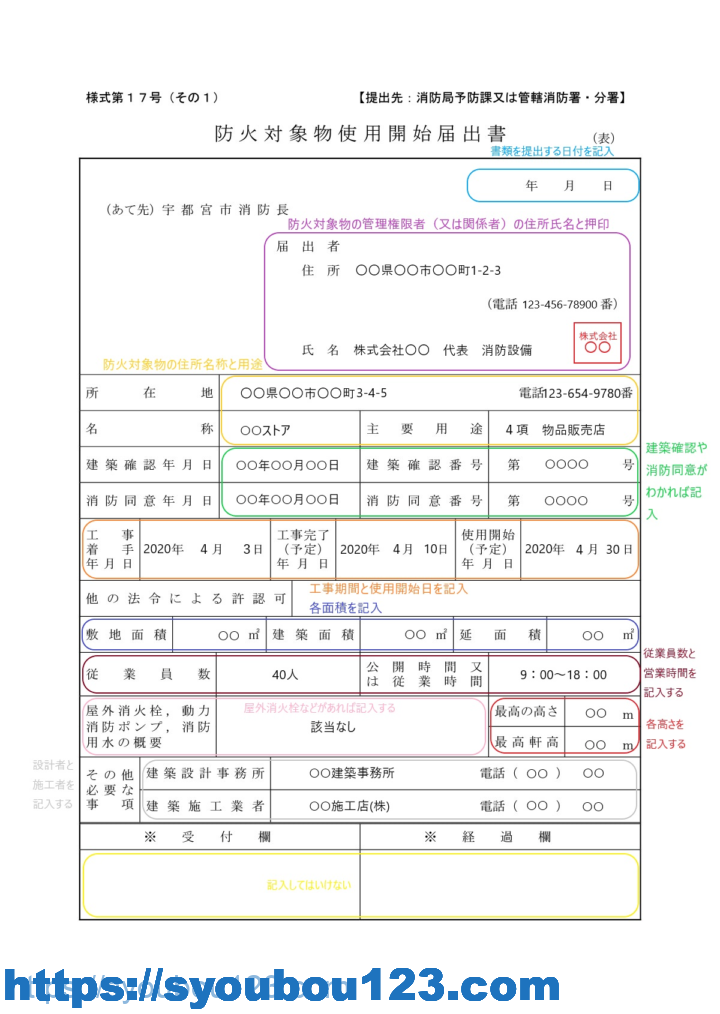

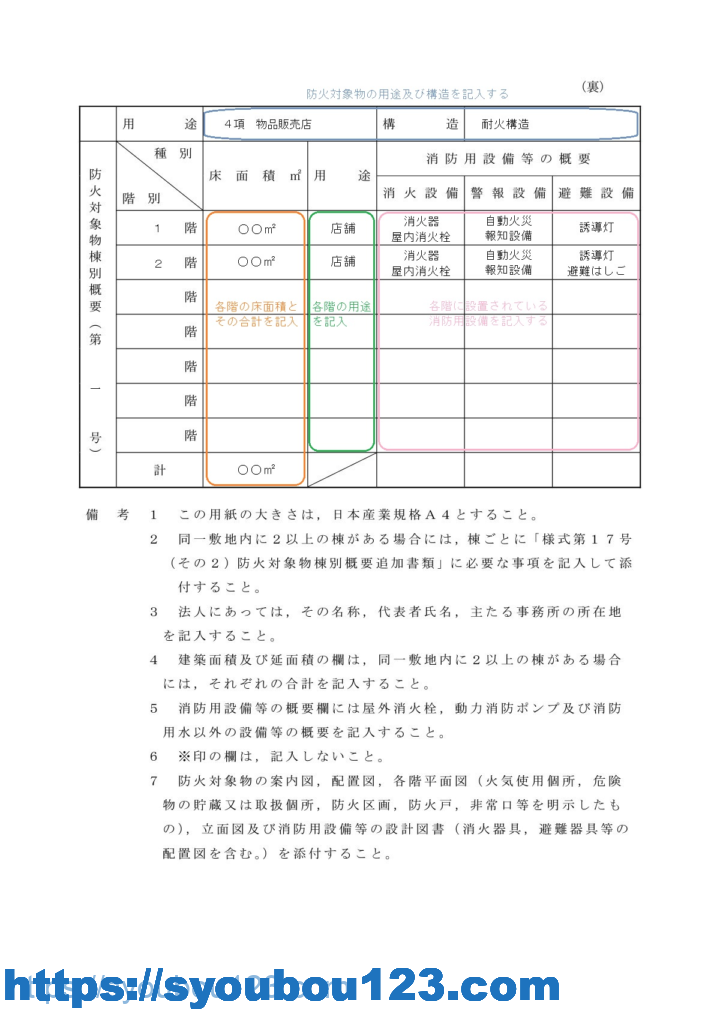

上記の画像が防火対象物使用開始届の2枚目の記入例になります。

2枚目では各階の床面積や用途、設置されている消防用設備を記入していきます。

1枚目で屋外に設置される消防用設備(屋外消火栓など)を記入しているのでそれ以外の消防用設備を記入します。(備考の5)

また、防火対象物使用開始届に添付する書類の詳細が備考の7に記載がありますので、これらの添付書類を一緒に提出します。

わからないこと(面積など)があれば所轄消防にていろいろ教えてくれますので、相談されることをおすすめします。

まとめ

最後まで御覧いただきありがとうございます。

今回は防火対象物使用開始届についてお話させていただきました。

要点としては

- 建物(防火対象物)やテナントの用途変更や増改築で防火対象物使用開始届が必要になる。

- 各市町村で要件、様式、書式が異なるので各所轄消防のホームページなどで確認を行う。

- 防火対象物使用開始届に添付する書類も差異がある。

- 提出は防火対象物(テナント)を使用開始する7日前までに行う。

- 現場の確認(消防検査)は消防用設備の検査と同時が多い。

- とりあえず所轄消防に相談しましょう。親切丁寧に教えてくれます。

以上になります。

筆者も何回かこの防火対象物使用開始届を提出したことがありますが、よくある事例として、増改築に入っている建築士や施工業者がこの防火対象物使用開始届の存在を知らないで作業を進めて、最後の最後になって防火対象物使用開始届などの書類を所轄消防から提出を求められてあたふたして結局消防設備士に投げるという事例です。

ですので、増改築などで現場に入る際にはだれが防火対象物使用開始届などの書類を作成および提出するのかをあらかじめ確認しておくのが良いと思います。