皆さんこんにちわ。

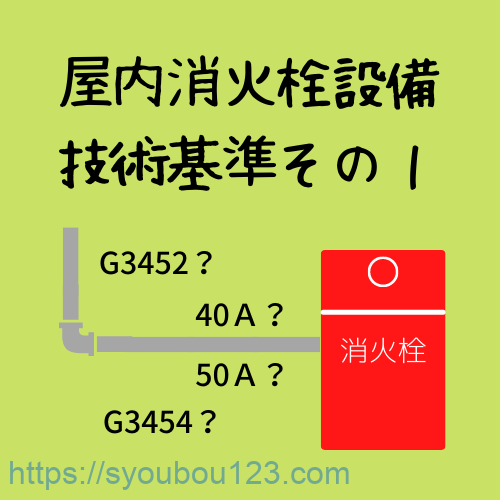

今回は屋内消火栓設備を防火対象物又はその部分に設置するにあたり非常に細かい決まり事があり、それを「(設置上の)技術基準」と呼んでいますのでこれを

- 加圧送水装置(設置場所等)

- 屋内消火栓(起動装置・水源等)

- 配管

上記について解説していきます。

屋内消火栓設備の「設置基準」を確認したい方は下記の記事を参照してください。

屋内消火栓の「技術基準」

- 配線

- 非常電源

- 総合操作盤の設置を要する防火対象物

- 屋内消火栓の設置を免除できる場合

を確認したい方は下記の記事を参照してください。

加圧送水装置

ポンプを用いる加圧送水装置(以下「ポンプ方式」という。)は、以下の規定によること。

設置場所

ポンプ方式に用いられる加圧用ポンプは火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設置をしなければならないので、以下の要件を満たす必要があり、かつ、ポンプの設置場所には、当該ポンプの設置場所である旨の必要があり標識を設置する必要があります。

- 屋内にポンプ(水中ポンプを除く。)を設ける場合

- 不燃区画(不燃材料※1で造った柱若しくは壁、床又は天井(天井のない場合にあっては屋根)で区画され、かつ、開口部に防火設備を設けたものをいう。以下同じ。)された専用の室に設けること。ただし、不燃区画された機械室(空調設備等の不燃性の機器又は炉、ボイラー等の火気使用設備以外の衛生設備等を設ける機械室に限る。)は、この限りでない。

- ポンプを設ける室には、操作及び点検、整備等の維持管理をするための照明設備(非常照明を含む。)、換気設備及び排水設備を設けること。

- 凍結の恐れのない場所へ設けること。

- その他自治体によっては「不燃専用室に貫通する換気等に使用する風道(ダクト等)には防火ダンパーを設置」などの要件が必要な場合があるので注意する。

- 屋外にポンプを設ける場合

- 屋外にポンプを設ける場合は、風雨、塩害、凍結等により制御盤、電動機等に影響をおよぼすことから前A.の例による室等(ポンプ庫など)に設けること。

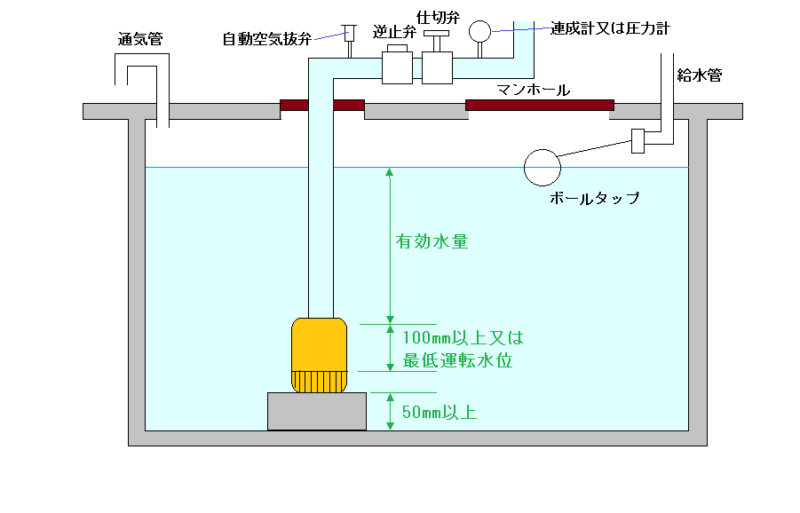

- 水中ポンプを設ける場合

- 水中ポンプの水中部は、点検及び整備が容易に行えるように、水槽の蓋の真下に設けるほか、引き上げ用のフック等を設けること。

- 吸込みストレーナーは、水槽底部から50mm以上で、かつ、水槽壁面からポンプ側面までの距離は吸込みストレーナー又はポンプ外径の2倍以上となるように設けること。

- 制御盤の設置場所は、ポンプの直近で、かつ、前A.の例によること。

- ポンプ吐出側の配管には、逆止弁、止水弁及び連成計(又は圧力計)を設け、ポンプ吐出口から止水弁までの配管の最頂部に自動空気抜弁を設けること。

水中ポンプの設置例

※水中ポンプをサクションピットに設置する場合は下記の記事を参照してください。

加圧送水装置

-

高架水槽を用いる加圧送水装置は、次のa.及びb.に定めるところによること。

-

落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この欄において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。

1号消火栓 H=h1+h2+17m 2号消火栓 H=h1+h2+25m 広範囲型2号消火栓 H=h1+h2+17m H …必要な落差(単位 メートル) h1…消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル) h2…配管の摩擦損失水頭(単位 メートル) -

高架水槽には、水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること

-

-

圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次のa.からc.まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、a.及びc.)に定めるところによること。

- 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。

1号消火栓 P=p1+p2+p3+0.17MPa 2号消火栓 P=p1+p2+p3+0.25MPa 広範囲型2号消火栓 P=p1+p2+p3+0.17MPa P …必要な圧力(単位 メガパスカル) p1…消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル) p2…配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル) p3…落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル) -

圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。

- 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。

- 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。

-

ポンプを用いる加圧送水装置は、次のa.からh.までに定めるところによること。

-

ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が2を超えるときは、2とする。)に下記の表の量を乗じて得た量以上の量とすること。

消火栓設置数が1 消火栓設置数が2以上 1号消火栓 150ℓ/min 300ℓ/min 2号消火栓 70ℓ/min 140ℓ/min 広範囲型2号消火栓 90ℓ/min 180ℓ/min -

ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

1号消火栓 H=h1+h2+h3+17m 2号消火栓 H=h1+h2+h3+25m 広範囲型2号消火栓 H=h1+h2+h3+17m H …ポンプの全揚程(単位 メートル) h1…消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル) h2…配管の摩擦損失水頭(単位 メートル) h3…落差(単位 メートル) -

ポンプの吐出量が定格吐出量の150%である場合における全揚程は、定格全揚程の65%以上のものであること。

-

ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りではない。

-

ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。

-

加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。

-

加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。

-

原動機は、電動機によるものとすること。

-

-

加圧送水装置の構造及び性能は、上記a.からc.までに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準(平成9年6月30日消防庁告示第8号)に適合するものであること。

- 加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が0.7Mpaを超えないための措置を講じること。

-

起動装置は、次によること

-

1号消火栓にあっては直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、易操作性1号消火栓においては直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、下記に適合するものにあっては、この限りでない。

-

ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。

-

消防用ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令に規定する保形ホースであり、かつ、延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。

-

- 2号消火栓及び広範囲型2号消火栓にあっては、直接操作により起動するものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動することができるものであること。

-

-

加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。

-

消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

屋内消火栓

- 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。

- 屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。

- 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次D.のb.又はc. の1.の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。

- 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のa.からc.までに定めるところによること。

- 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。

- 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

- 屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の1.及び2.に適合するものとすること。この場合において、bの規定は適用しない。

- 屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

- 消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

- 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のa.からc.までに定めるところにより呼水装置を設けること。

- 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。

- 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。

- 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。

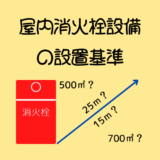

- 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとにその階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が以下の様になるように設置すること。

1号消火栓(易操作性1号消火栓含む) 25m以下 2号消火栓 15m以下 広範囲型2号消火栓 25m以下 - 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が以下の長さの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

1号消火栓(易操作性1号消火栓含む) 25m 2号消火栓 15m 広範囲型2号消火栓 25m - 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力及び放水量が下記の数値以上の性能のものとすること。

放水圧力 放水量 1号消火栓(易操作性1号消火栓含む) 0.17Mpa~0.7Mpa 130ℓ/min 2号消火栓 0.25Mpa~0.7Mpa 60ℓ/min 広範囲型2号消火栓 0.17Mpa~0.7Mpa 80ℓ/min - 以下の屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準(規第11条第2項)に適合するものとすること。

- 易操作性1号消火栓

- 2号消火栓

- 広範囲型2号消火栓

- 以下の屋内消火栓設備のノズルには容易に開閉できる装置を設けること。

- 2号消火栓

- 広範囲型2号消火栓

- 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)において下記の量以上の量となるように設けること。

また水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること設置個数が1 設置個数が2以上 1号消火栓(易操作性1号消火栓含む) 2.6㎥ 5.2㎥ 2号消火栓 1.2㎥ 2.4㎥ 広範囲型2号消火栓 1.6㎥ 3.2㎥ - 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

- 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。

配管

- 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。

- 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。

- ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次のa.からc.までに定めるところによること。

- 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。

- 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。

- フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。

- 配管には、次のa.又はb.に掲げるものを使用すること。

- 日本産業規格G3442、G3448、G3452、G3454若しくはG3459に適合する管※2又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管

- 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管

- 管継手は、次のa.又はb. に定めるところによること。

- 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、下記の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合※2し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。

種類 日本産業規格 フランジ継手 ねじ込み式継手 B2220 又はB2239 溶接式継手 B2220 フランジ継手以外の継手 ねじ込み式継手 B2301、B2302又はB2308うち材料にG3214(SUS F 304又はSUS F 316に限る。)又はG5121(SCS13又はSCS14に限る。)を用いるもの 溶接式継手 B2309、B2311、B2312又はB2313(G3468を材料とするものを除く。) - 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。

- 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、下記の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合※2し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。

-

主配管のうち、立上り管は管の呼びで下記の表以上のものとすること。

1号消火栓(易操作性1号消火栓含む) 管の呼びで50mm 2号消火栓 管の呼びで32mm 広範囲型2号消火栓 管の呼びで40mm -

バルブ類は、次のa.からc.までに定めるところによること。

-

配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。

-

配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は屋内消火栓の技術基準における「加圧送水装置(設置場所等)」「屋内消火栓(起動装置・水源等)」「配管」についてお話してきましたが、

- 加圧送水装置ではポンプの設置場所に標識を設置を設置しなければならない他、ポンプの種類によって揚程等の計算が異なる

- 屋内消火栓では消火栓の種類(1号や2号)により水平距離やホース長さ、放水量や水源水量などが変わる

- 配管は使用できる種類や材質が指定されていて、指定以外のものは消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない

となります。

今回お話した基準は代表的なものになり、各市町村によりもっと厳しい基準がありますので施工する場合には予め各市町村の火災予防条例等を確認していただきたいと思います。

※1 不燃材料とは鉄筋コンクリートやレンガ、コンクリートブロック、鉄骨に耐火被覆等を施工したものを指す。

※2 日本産業規格に規定される管及び管継手の材質一覧

| B2011 | 青銅弁 | B2031 | ねずみ鋳鉄弁 |

| B2051 | 可鍛鋳鉄弁及びダクタイル鋳鉄弁 | B2239 | 鋳鉄製管フランジ |

| B2220 | 鋼製管フランジ | B2302 | ねじ込み式鋼管製管継手 |

| B2301 | ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 | B2309 | 一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 |

| B2308 | ステンレス鋼製ねじ込み式管継手 | B2312 | 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 |

| B2311 | 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | B2313 | 配管用鋼板製突合せ溶接式管継手 |

| G3442 | 水配管用亜鉛メッキ鋼管 | G3214 | 圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品 |

| G3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | G3448 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管 |

| G3459 | 配管用ステンレス鋼鋼管 | G3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 |

| G5101 | 炭素鋼鋳鋼品 | G3468 | 配管用溶接大径ステンレス鋼鋼管 |

| G5501 | ねずみ鋳鉄品 | G5121 | ステンレス鋼鋳鋼品 |

| G5705 | 可鍛鋳鉄品 | G5502 | 球状黒鉛鋳鉄品 |

| H5121 | 銅合金連続鋳造鋳物 | H5120 | 銅及び銅合金鋳物 |

※この記事は消防法施行令第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)、消防法施行規則第十一条(屋内消火栓設備に関する基準)及び第十二条(屋内消火栓設備に関する基準の細目)を参考に執筆しています。